『 咖喱 〔その1〕 』

ボンド,ベトン・ボンド

今回より “ 原材料の管理 ” に関する「社内規格編成」のウンチクを語りたいと思います。

===========================================================================================================

![]() さて,今回のタイトルは何と読むかご存知でしょうか?

さて,今回のタイトルは何と読むかご存知でしょうか?

カリーと読みます。

また,何を指しているかわかりますか ?

そう,ハウス食品社で発売している レトルトカレー のひとつです。 ![]()

冒頭にも言いましたが 「原材料」 のお話です。

この 「 原材料 」 というワードを 「 食材 」 と考えるとイメージしやすくなるのではないでしょうか。

原材料が食材なら,レディーミクストコンクリートも何かに・・・。

レディーミクストコンクリートは最も普及した工業製品です。

ここでは,レディーミクストコンクリートを,

子供から大人まで広く好まれる “ カレーライス ” に例えます。

本コーナーは,漢字のタイトルがこだわりです。

そこで,漢字の付いたレトルトカレーがあったのを思い出し,それを拝借しました。

コンクリートは,どのような材料かをあらためて考えてみましょう。

| その前に “ 城の石垣 ” をご覧下さい。 |  |

| 石垣は大きな石を適度な大きさに切り出して積み上げた | |

| 強固な土台です。 | |

| コンクリートは,石垣に類似しています。 | |

| それは,ある大きさの桝,例えば型枠に骨材を敷き詰め, | |

| 骨材のすき間を接着効果のあるセメントペーストで充填 | |

| して,ある強度を持たせた材料です。 |

一方,カレーライスは,米粒と米粒を味の付いたルーで繋いだ食べ物ですから,レディーミクストコンクリートと似ています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

![]() さあ,前置きがすっかり長くなりましたが,・・・

さあ,前置きがすっかり長くなりましたが,・・・

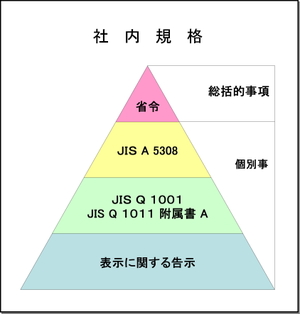

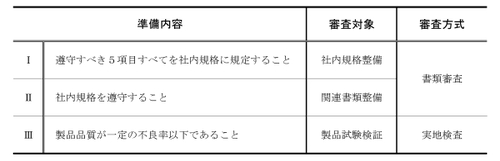

私たちの “カレーライス(レディーミクストコンクリート)” を 製造 ? する手順を綴った 「社内規格」 の作り方です。

カレールーをモルタルに,ご飯を骨材に例えて,お話を展開します。

レディーミクストコンクリートは,工事の内容や打設部位に応じて様々な “味” が要求されます。

激辛,辛口,中辛,甘口・・・。

それでは,味さえよければすべてヨシか ? というと,そういうわけではありません。

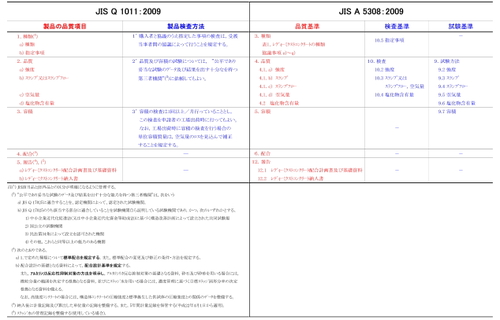

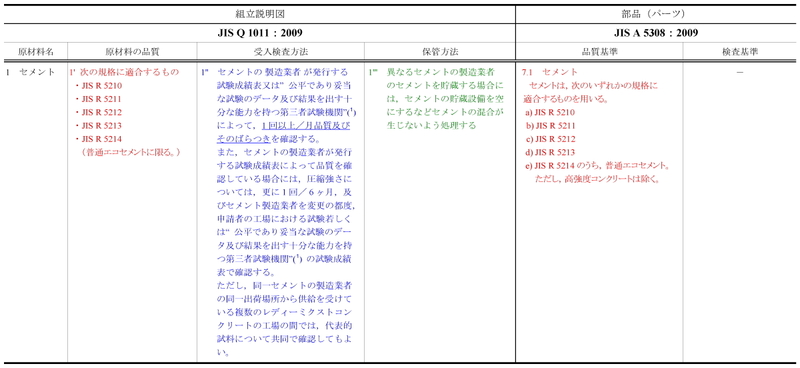

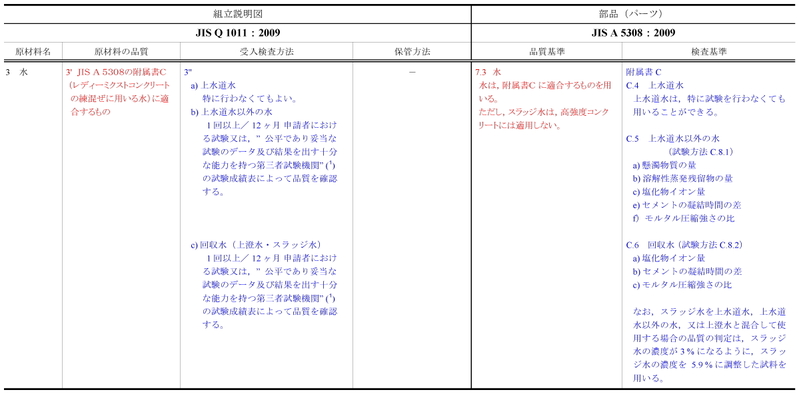

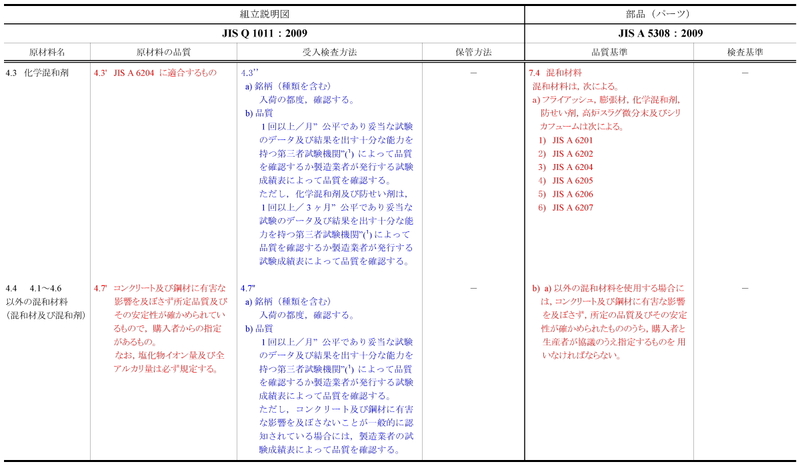

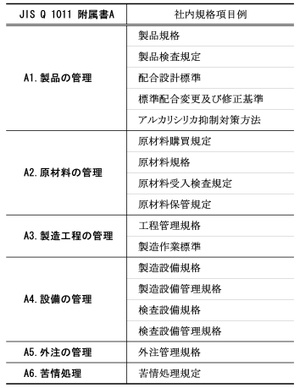

やはり,使う材料について JIS Q 1011 に管理方法(組み立て説明図)が, JIS A 5308 にそれぞれについて規格(パーツ)があります。

カレールーの材料は,セメント,水,化学混和剤,細骨材です。

細骨材については,次回骨材のところでお話をします。

表2 ,表3 ,表4 は,セメント,水,化学混和剤の解説表です。

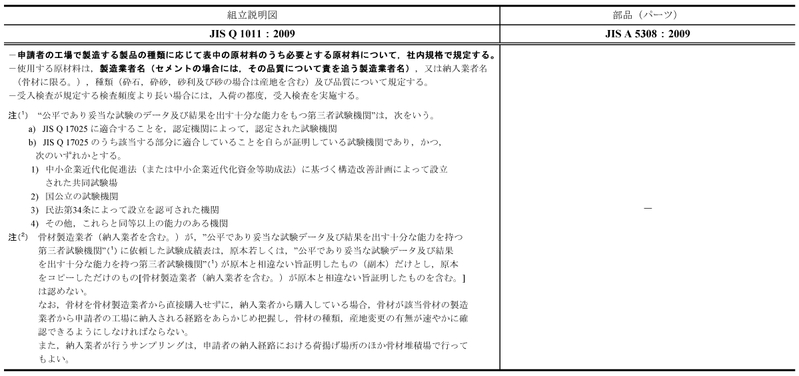

表1 は,JIS Q 1011 の附属書A の「表の注記」と「表の注」です。

表1.JIS Q 1011 附属書A 「表の注記」と「表の注」 表はクリックすると拡大します。

表1 には,重要な事項が記載されており,納入伝票にJISマークを附して出荷する生コンに使用する材料については 「社内規格」 で規定するよう要求しています。

例えば,混和材料のなかには 「膨張材」 があります。

時折,「膨張材」 入りの生コンの引き合いがありますが,多くの JIS工場では,この生コンに JISマークを附さずに出荷します。

それは,現状では,その出荷頻度が比較的低いからです。

このように出荷頻度が高くない生コンを標準化し JISマークを附すと,生コン工場は管理が複雑となります。

需要や出荷量を考慮して標準化する生コンと,使用する原材料は十分検討しておく必要があります。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

![]() カレー粉に該当する 「 セメント 」 について説明します。

カレー粉に該当する 「 セメント 」 について説明します。

もう一度,表1 をご覧下さい。

理解に苦しむ記述があります。

セメントの製造業者とは “ その品質に責を負う製造業者 “ という記述です。

分かりにくいですが,セメントのOEM を容認しているような表現です。

近年,セメント会社はセメント需要の低下に対応し,セメント製造工場を閉鎖しています。

このため,自社生産が追いつかない場合や,自社生産から撤退し低コストで市場への製品供給を試みた場合に導入する手法に関する記述なのかもしれません。

一方,表2 では,保管方法として “異なるセメントの製造業者のセメントを貯蔵する場合・・・” ,つまり,トイレ洗浄剤の注意事項 『 混ぜるな危険 』 に類似した記述もあります。

セメント製造業者自身がOEM をおこなう場合は,責任はセメント製造業者にありますが,生コン工場のセメントサイロで複数の製造業者のセメントを保管する場合には,品質に係る責任の所在がかなり曖昧となる気がします。

いずれにせよ,複数のセメント製造業者のセメントを,同時に標準化する場合は,商流問題等に加え,セメントサイロの保有数等の設備条件を十分考慮しなければなりません。

さて,具体的な 「社内規格」 はどうするのかについてです。

一般にセメントの受入検査は,月 1回,セメント製造業者が発行する試験成績表を確認します。

セメント試験成績表は,品質項目に対して,平均値・標準偏差・最大値・最小値等の様々な数値が記入されています。

「社内規格」では,「原材料規格」や「受入検査規定」として,セメント試験成績表の何を確認するのかを規定します。

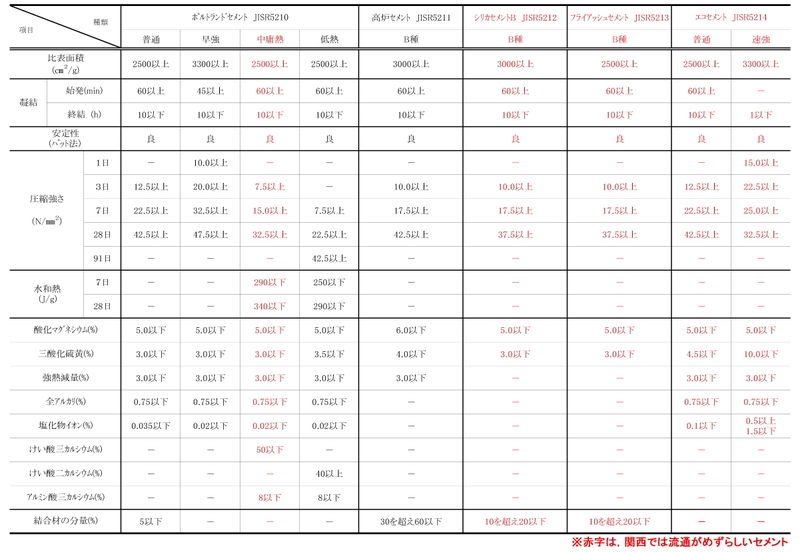

確認する品質項目は,セメントの規格 『JIS R 5210 ~ JIS R 5214 』 をそのまま適用します。

代表的なセメントの規格を表2-1 に示します。

表2-1 に示す項目に関して,セメント試験成績表の平均値が適合しているかどうか確認します。

おやっ? 組立説明書には,次の不思議な表現があります。

“ 品質及びそのばらつきにを確認する ” 〔表2 下線〕

このため,標準偏差や最大値(または最小値)についても基準を設定しなければなりません。

セメント試験成績表で標準偏差は,「比表面積」・「圧縮強さ」に数値が記入されています。

管理基準値は,セメント製造業者と協議等をして決定します。

旧JIS制度の公示検査で,ある検査機関は,「圧縮強さ」は,平均値と標準偏差から圧縮強さの最低値を推定し,その最低値が JIS R 5210 ~ JIS R 5214 の圧縮強さに適合することを確認するよう要請していました。

このため,関西地区では,セメントの「圧縮強さ」に関して,平均値・標準偏差及び最低圧縮強さに,それぞれ受入基準値を設定しています。

また,「圧縮強さ」は,製造業者が発行するセメント試験成績表で確認する以外に,6ヶ月に1回及び製造業者変更の都度,第三者試験機関に試験を依頼して確認しなければなりません。

この試験は,セメントの種類及び出荷基地毎に実施しなければなりません。

ただし,特例措置(?)が用意されています。

セメントは,ひとつの出荷基地から複数の生コン工場に出荷されています。

この特性を利用できるように,JIS Q 1011では “同一セメントの製造業者の同一出荷場所から供給を受けている 複数のレディーミクストコンクリート の工場 の間では, 代表的試料について共同で確認してもよい ” と記載されています。

ただし,この記述があるために,セメントは製造業者だけを規定するだけでなく,出荷基地も 定めておかなければなりません。

ところで,セメントの出荷基地ですが,セメント製造工場も出荷基地としての機能があるために,セメント製造工場を記載している生コン工場が存在します。

このため,生コン会社の「社内規格」には,セメント製造工場も規定しなければならないと勘違いをされている方があります。

繰り返しますが,規定しなければならないのは,セメント製造工場ではなく,「セメント出荷基地」です。

この第三者試験機関は,セメント協会や生コンクリート協業組合協同試験所等が該当します。

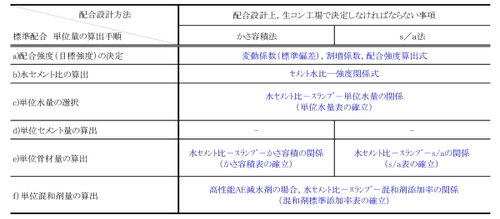

また,生コンの配合は,所要品質に対して各材料の容積割合を変えて設計しています。

このため,セメントは種類に依らず,品質基準として密度の基準も規定しておく必要があります。

この密度の基準値は,同様にセメント製造業者の推奨する数値で決定します。

最後にセメントは意外と多くの種類が規定されていますが,関西で標準化の対象となるセメントは,ポルトランドセメントの 3タイプ(普通,早強,低熱)と高炉セメント B種の合わせて 4つです。

なお,高強度コンクリートの表示認証を受けている場合,登録認証機関によっては, セメントの基準値を, 高強度コンクリート製造マニュアル と整合させなければなりません。

表2-1.代表的なセメントのJIS規格 表はクリックすると拡大します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

![]() 次に水のお話です。

次に水のお話です。

カレーライスは食べ物ですから,作る際に使用する水は,飲料水だけが使われます。

ところが,レディーミクストコンクリートの練混ぜ水は,「上水道水」以外に各種の水を使用することができます。

飲料水として一般家庭で使用される 「上水道水」 は,試験をせずに使用できますが,この旨を 「社内規格」 に規定しておかなければなりません。

「スラッジ水」を標準化している場合,「あらかじめ定めたスラッジ固形分率」を確保するために,「上水道水」や「上水道水以外の水(地下水,工業用水等)」で希釈して使用します。

このため,JIS A 5308 附属書Cでは,「スラッジ水」の品質試験に使用する試験試料の条件が定められているため,この部分を 「社内規格」 に規定しておく必要があります。

やはり,カレールーのお話は長くなりますね。

ここまでで目が疲れてしまった方は,少し休憩してください。

![]() 最後に化学混和剤についてです。

最後に化学混和剤についてです。

この化学混和剤は,カレールーでは,にんにくやペッパ等の香辛料に該当します。

香辛料は決して大量に使用されませんが,使わないとモノ足りない味になります。

セメントと同様,化学混和剤は JIS A 6204 としての規格が存在し, JIS A 5308 もこれを引用しています。

化学混和剤の受入検査は,セメントと同様,製造業者が発行する試験成績表の確認となりますが,その頻度は 1回/ 3ヶ月です。

JIS Q 1011 ではこれ以外に,入荷の都度,銘柄(種類)を確認するよう規定しているため,この旨を, 「受入検査規定」 で明記しなければなりません

混和材料は,化学混和剤以外にも,多数 JISとして規格化されていますが,市場に十分安定した量で汎用していないため,これらを標準化している生コン工場は少ないように思われます。

なお,2009年に改正された JIS A 5308と JIS Q 1011では,共に JIS規格で規定されていない混和材料についての記述が追加されました。

JISで規定されていない混和材料は,例えば,「収縮低減剤」が該当します。

怒鳴り声が聞こえます。

『ちょっと待った ! 「収縮低減形」の高性能AE減水剤があるやんけ ! 』

残念ながら,「収縮低減剤」 自身は JISとして規格化されていません。

そこで,化学混和剤メーカーは,高性能AE減水剤のJIS基準に適合する条件で,「収縮低減剤」を高性能AE減水剤に添加して商品化しました。

このため,「収縮低減剤」 と高性能AE減水剤(収縮低減タイプ)を比較すると,収縮低減効果は前者のほうが圧倒的に大きいと言われています。

近年,コンクリートの乾燥収縮に対する関心が大変高くなってきており,「収縮低減剤」 を使用しないとコンクリートの収縮率が,要求事項を保証できない地域がでてくると思われます。

特に建築工事は,建築基準法第37条により,構造体に使用するコンクリートは, JIS製品若しくは大臣認定を受けたものとされています。

このため,地域によっては 「収縮低減剤」 を標準化する生コン会社が現れるかもしれません。

JIS規格のない混和材料の使用は,購入者から指定を受けなければならないという条件がありますが,いずれこの種の混和材料を標準化しなければならない時代が訪れるような気がしています。

従って,実際には具体的な商品を標準化していない工場であっても, JIS規格のない混和材料の概要を 「社内規格」 で規定しておくほうが良いと考えています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

長い文章にお付き合い下さって誠にありがとうございます。

次回は,骨材についてのお話をします。

言い忘れましたが,セメントのJIS規格が近々改正される模様です。

興味のある方は,日本工業標準調査会第25回土木技術専門委員会配付資料 をご覧ください。

===========================================================================================================

この文章を書く間に,日没はますます早くなり,季節は確実に冬に向かっています。

世の中はそろそろクリスマス商戦に突入か?

世の中はそろそろクリスマス商戦に突入か?

by ベトン・ボンド

ボンド自身,小学生の頃に “ガンダム” のプラモデルを作った記憶があります。

ボンド自身,小学生の頃に “ガンダム” のプラモデルを作った記憶があります。