私たちの大阪兵庫地区でも,秋のイベントである,『全国統一品質管理監査』が,9月14日から10月23日にかけて行われます。

監査に先立って, 「大阪兵庫生コンクリート品質管理監査会議」 から送られてきた 「品質監査基準(平成21年度版)」 に目を通してみました。

地区会議の基準を除き, 全国生コンクリート品質管理監査会議が公表している,「 平成21年度 全国統一品質管理監査基準」 と同じで,昨年のものと比較しても,関連 JISの改正によるもの以外は,監査基準として大きな変更はないように思われました。

なかには,基礎資料(B2501) として追加された項目もありますが, JIS工場としては当然整備してある資料を集約したもので,あらたに取り組むべきものでもありません。

(確認:砕石及び砕砂の微粉分量の範囲の決定根拠となる資料)

細かなところでは,産業廃棄物として “コンクリートくず が明記されたり(A0603),スラッジ水を使用する場合 (B4207,B5124) の項目や 付着モルタル(B4601) に関する基準が追加されたほか,ところどころに 「JIS Q 17025 に適合した試験機関(自己適合宣言も含む)」 との文言が見受けられます。

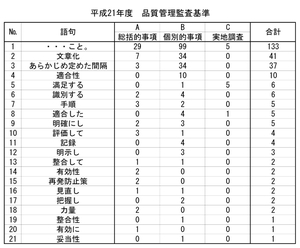

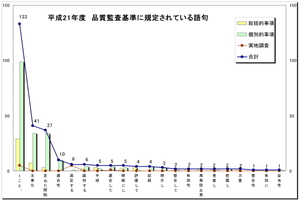

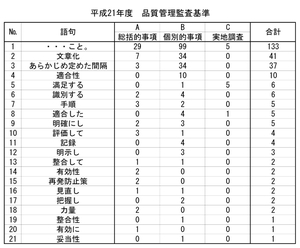

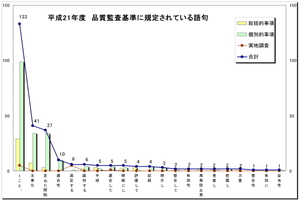

「品質管理監査基準」は,大阪兵庫地区では,全国統一のA・B・C 3区分と大阪兵庫工業組合独自基準のD区分の合わせて4区分,合計133項目について設定されています。

A 総括的事項の調査(22項目)

B 個別的事項の調査(85項目+望ましい事項11項目)

C 実地調査(5項目)

D 地区会議独自の基準(10項目)

個人的には,区分Aは会社の『質』を問うもので,ISO9001の思想が盛り込まれており,運営系のPDCAの調査であり,一方,区分BとCは,製品の『質』をJIS A 5308および関連するJIS規格に基づいて,生産系のPDCAを確認していると理解しています。

ここで, 「平成21年度版 全国統一品質管理監査基準」 の中に出てくる関連のする 「語句」 を数えてみました。

「有効」という語句は,区分B・Cにはなく,「適合」という語句は,区分Aにはありません。

このことからも,区分B,Cで 「適合性評価」 を,区分Aでは 「有効性評価」 を目指しているのだと思われます。

ここで,少数派の意見を 2つ披露させていただきます。

監査の目的

監査の目的

大阪兵庫工業組合が参画した 平成9年当時,工業組合の担当者に 『 監査の目的 』 についてお尋ねしたことがあります。

「工場のレベルアップを図るためだ!」 とのお答えでした。

昨年(平成20年度) の監査の際にも,思うことがあり工業組合の方に改めて 『監査の目的』 についてお尋ねしました。

「全国統一品質管理監査結果報告書の2.監査制度の仕組みに書いてある」とのご返事でした。

その項には,次のように書かれています。

2. 監査制度の仕組み

・・・

この制度は,中立性,公正性,透明性を高めた監査によって生コンクリートの一層の

品質向上を図り,かつ,購入者の高い評価を得ることを目的として,産・官・学によって

構成された全国会議が生コンクリート業界からの要請を受けて実施しているものである。

・・・

全国生コンクリート品質管理監査会議 のホームページに公表されている,平成14年度以降は,それまでの 「品質管理監査結果報告書」 とは違い 「品質管理監査結果の概要」 となっているため,その項は掲載されていませんが,「品質管理監査結果報告書」には明記されています。

また,「全国統一品質管理監査制度(品管)」のページの経緯には,

『・・・,購入者からの信頼性を高めることを目的に ・・・ 』 とされています。

監査員の方々に,『監査の目的』 を尋ねるとそれぞれに違った思いを聞くことができます。

監査員の高位平準をめざした,『監査員研修会』の最初の時間に,「監査員の心構えとマナー」として毎回,【心構え】の第1番目に,「監査制度の目的を十分に心得ていること」 が教授されます。

しかし,いまだかつて「監査制度の目的」について,お話をしていただいたことがありません。

生コンクリート業界に対する信頼を回復するために,ドアのノックの方法より,非常に重要なことだと思っています。

マネジメントレビュー

マネジメントレビュー

A 総括的事項の調査の項目 1. 経営者の品質方針の監査基準が,変更になっています。

この項目には,3つの調査(A0101, A0102, A0103)があります。

「経営者は,企業の経営に携わる取締以上の役職者とする。」の1行が,A0103 から A0101 に移動されたことは違って,A0102の変更は行数は減ったものの対応には若干の混乱があるかもしれません。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成20年度監査基準

|

A0102 |

組織の品質管理システムが有効に機能していること及び各部署の品質目標の |

|

|

達成度について,あらかじめ定めた間隔で経営者自身によるチェックが行われて |

|

|

いること。 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成21年度監査基準

|

A0102 |

組織の品質管理システムが有効に機能するために,あらかじめ定めた間隔で |

|

|

経営者自身による品質管理システムの評価が行われていること。 |

平成21年度監査基準(大阪兵庫)

|

A0102 |

組織の品質管理システムが有効に機能するために,あらかじめ定めた間隔で |

|

|

経営者自身による品質管理システムの評価及び指示が行われていること。 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

実は,この調査では, 7項目の報告(インプット) と 3項目の指示(アウトプット) の記録の確認を要求しているのです。

ISO認証工場の方々ならば,経験のある「マネジメントレビュー」に相当する項目です。

ただ,ここでは 「品質マネジメントシステム」 とせずに 「品質管理システム」 としているところに意味があります。

このような表現で,工場運営に必要以上入り込まないで,監査は「製品」に関係するものに限定しているのだと判断しています。

ISO9001(JIS Q 9001)の思想が,JIS規格にも反映しています。

統一監査にも,いままで,生産現場では関係ないと思われがちであった,「品質方針」,「品質目標」,「不適合製品」 などが追加され,製造現場の担当者たちは,苦手な運営に関わる内容を,不十分な情報で取り繕わなくてはならなくなりました。

この調査では,「経営者に活動の結果を報告するシステムがあるのか?それを受けた経営者が指示するシステムがあるか?」 を書類を通じて確認することになっているようですが, そもそも人々が所属する工場で汗水を流し生活を営んでいるならば,工場の規模の大小を問わず,そのシステムは必ず存在します。

ISO9001では,序文に「品質マネジメントシステムの採用は,組織の戦略上の決定によることが望ましい。」となっています。

さらに,「この規格は,品質マネジメントシステムの構造の画一化又は文章化の画一化を意図していない」としています。

ISO9001を導入している組織には,「レッテルが欲しい」,「品質を向上したい」,「会社を改善したい」とか,それぞれに目的があり,規格の要求事項を満足した各々の方法を持っています。

このような許容された思想の中で, 『運営の質の向上』 を画一的にとらえ理想とするのは無理があり,監査基準の変更だけでの変革は困難です。

運営系(ISO9001)についての監査は,「アナログ」の監査で程度の問題です。

一方,生産系(JIS A 5308)に関わることは「デジタルの監査」で○か×であり,認証工場である限り必ず○でなければならず,遵守することが義務であり責任です。

「 生産現場から遠いところでつくられた監査基準だな 」 とイライラしていましたが,監査基準を読み返すにつれて,頭が冷えてきました。

「書類をつくらせたって,品質は良くなれへん。その前に地道な業界としての舵取りが必要や!」と言いたかったのが,慣れない丁寧な言葉を使ったためペースが乱れました。

A0102 は,監査員に説明するのが不安と思えば, 7項目(インプット)と 3項目(アウトプット)をまとめた,マネジメントレビュー議事録を作成しておけば,問題なく通過します。

しかし,品質管理体制に自信がある工場は,わざわざ監査のために様式を追加や変更する必要はなく, 7項目に関連するそれぞれの記録を提示して,説明してあげれば良いと考えます。

くどいようですが,「経営者自身による」,品質管理システムの評価(及び指示)が行われていることになっているので,当然「経営者」の方のコメントやサインが必要です。

最後に,次の項目を勘違いしないように

A0401 ・・・ 教育訓練の有効性を評価していること

A0504 ・・・ 再発防止策を実施していること。

また,実施した再発防止策の有効性を評価していること.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

絶滅期待種

少数派のオッチャン

![]() JIS登録認証機関協議会(JISCBA) の解釈集が改訂されています。(2009.9.2) ==============================================================================================================

JIS登録認証機関協議会(JISCBA) の解釈集が改訂されています。(2009.9.2) ==============================================================================================================