『 咖喱 〔その2〕 』

ボンド,ベトン・ボンド

引き続き “原材料の管理” のなかの “骨材” に関する 「社内規格編成」 のウンチクを続けたいと思います。

===========================================================================================================

特に生コンでは,粗骨材の占める割合が高いことから,これがカレーライスの米に当ります。

ファーストアプローチは,前回同様,JIS Q 1011 欄外の記載内容からです。

早速,表1をご覧下さい。

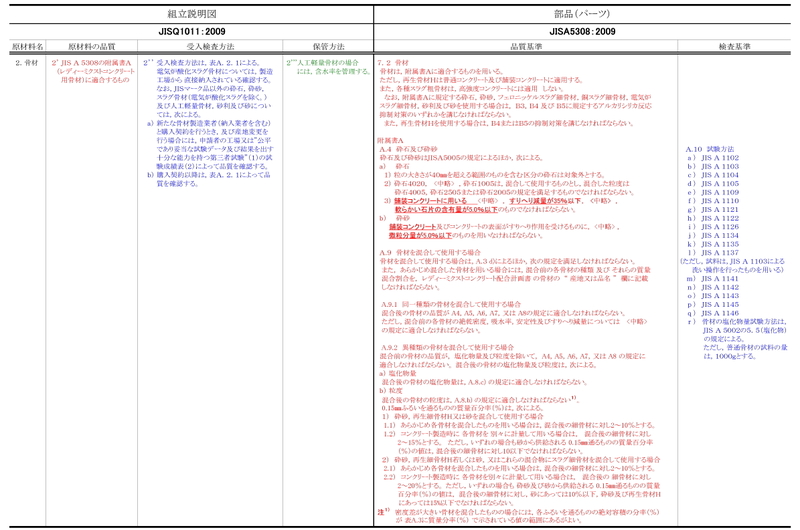

表1.JIS Q 1011 附属書A 「表の注記」と「表の注」 表はクリックすると拡大します。

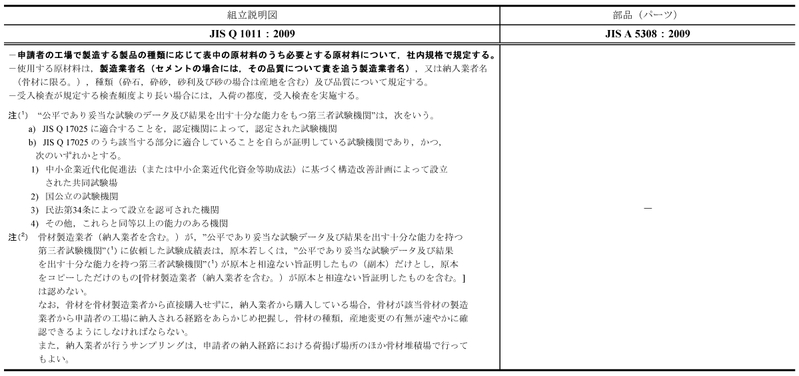

組立説明図(JIS Q 1011)は,“骨材の製造業者又は納入業者と産地” を 「社内規格」 に規定するよう注記されています。

しかし,何故骨材だけ,“ 納入業者 ” を認めているのでしょうか?

それは,2つの理由があります。

・ 骨材の受入検査は,製造業者が第三者試験機関に依頼した成績表で確認してもよい

・ 骨材製造業者が第三者試験機関に依頼できない場合がある

さて,“ 納入業者 ” は比較的歴史が新しく, JIS A 5308 :2003 版 が制定されたときの呼称で,個別審査事項のなかに初めて登場しました。

当時,関西地区において細骨材は “ 中国産川砂 ” が流行していました。

瀬戸内海が海砂採取禁止となり,その“ 海砂 ” の代替として,中華人民共和国の福建省などで採取された “ 川砂 ” が注目されました。

“中国産川砂” の製造業者は,中華人民共和国の国営企業です。

中華人民共和国にある国営企業が,日本に川砂を輸出するために,日本の第三者試験機関に試験を依頼してくるかといえば,その可能性は大変低いと言わざるを得ません。

この場合,日本の輸入業者あるいは骨材納入業者が,試料を採取して第三者試験機関に依頼するほうが自然です。

しかし,過去の個別審査事項(1998年版以前)は,第三者試験機関(当時は外部試験機関)に依頼するのを,骨材製造業者だけに限定していました。

つまり,個別審査事項自身が時代に合わなくなり,2003年版から,試験を依頼するのは骨材に限っては 納入業者 でもよくなったのです。

なお,2007年3月中華人民共和国商務部が,自然環境保護を理由に,天然砂を輸出禁止としたことなどから,現在は “ 中国産川砂 ” の輸入は途絶えています。

骨材の受入検査項目のうち,骨材製造業者(納入業者を含む)が第三者機関に依頼した成績表で確認しなければならない代表的なものは,アルカリシリカ反応性試験です。

生コン会社が骨材を購入する場合には,製造業者から直接購入する場合と,商社あるいは土場管理会社などの販売業者を介在して購入している場合があります。

ところが JIS Q 1011 が要求する “ 納入業者 ” は,購買形態を指しているのではありません。

生コン会社が入手している “ アルカリシリカ反応性試験成績表 ” は,誰が試験機関に依頼しているのかを重要視しているのです。

つまり, “ アルカリシリカ反応性試験成績表 ” を販売会社が依頼していれば,その販売会社を “ 納入業者 ” として 「社内規格」 に明記しなければなりません。

この場合,骨材の納入経路をあらかじめ把握しておく必要があります。

ここで,骨材に関する組立説明図とパーツの関係を 表2に示します。

JIS Q 1011 で骨材の受入検査方法は,規格の表A.2.1 を引用しています。

JIS A 5308 は数種類の骨材使用できますが,関西地区で使用している骨材は,ほとんど天然砂(海砂),砕砂,砕石,砂利(地方等)と思われます。

今回は,砕石・砕砂について述べます。(表2-2 参照)

表2.骨材 表はクリックすると拡大します。

表2-1.骨材の受入検査方法 表はクリックすると拡大します。

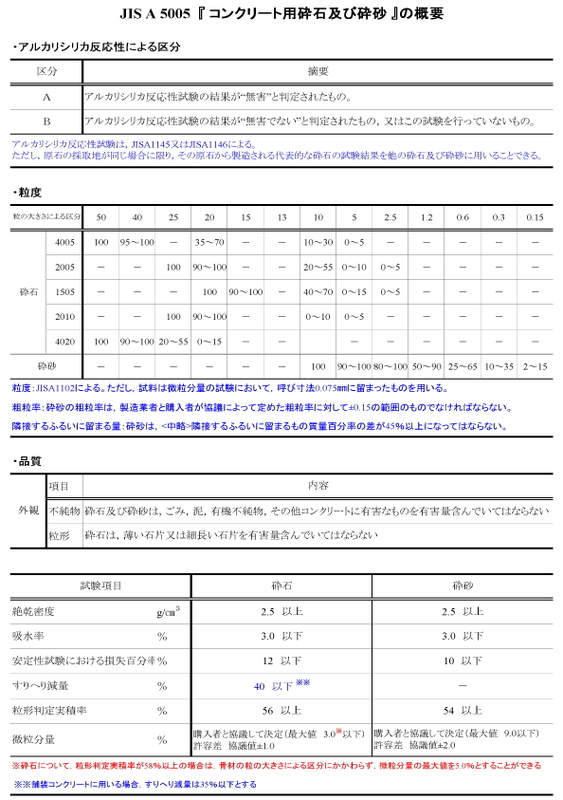

表2-2.砕石・砕砂の基準値等 表はクリックすると拡大します。

JIS A 5005 は,JIS A 5308 と同様に,今年の3月に改正されました。

改正内容については,『 氏変更 』,『 折衝 』,『 春一番 』,『 急告 』 をご覧下さい。

JIS A 5005 によると砕砂・砕石のふるい分け試験 は,通常のふるい分け試験と異なり,微粒分を取り除いた試料て実施するよう規定しています。

そこで,砕石・砕砂に関する “受入検査規格” でふるい分け試験は,砂や砂利と区別するために,試験方法を JIS A 5005 5.5 と記載しておきます。

微粒分量は,基準値と範囲を定めて規定しなければなりません。

関西地区の砕石・砕砂は,JIS A 5005 改正に対して製造工程を変更する等して,微粒分量を高くしたということは聞こえてきません。

このため,微粒分量は,砕石・砕砂ともに,それぞれ改正前の基準値(1.0%以下,5.0%以下)で管理できると判断できます。

ここで 『 模型 』 の表3 をご覧下さい。

製品の管理において,次の記述があります。

“ 砕石及び砕砂を用いる場合には,微粒分量の範囲の「基礎となる資料」を備える ”

基礎資料等で,微粒分量の範囲を決定した経過に関する記録を残しておく必要があります。

このように 「基礎となる資料」 というと,コンクリートに与える影響を把握するような試験練り等を実施しなければならない,と考える方が少なからずおられます。

しかし,骨材製造業者が製造工程の変更を行わず,JIS A 5005 改正前の基準値で管理できる場合は,骨材製造業者との購買契約書や,過去の受入検査結果をトレースしたデータ等も基礎資料になりえるのではないでしょうか。

舗装コンクリートを標準化している場合,すりへり減量は JIS A 5005 の基準値よりも厳しい値で管理しなければなりません。

また,砕砂の微粒分量は 5.0%以下で管理しなければなりません。

なお,舗装コンクリートに砕石を使用する場合,JIS A 5005では基準そのものがない “ 軟らかい石片 ” も 5.0%以下で管理しなければなりません。

同じ産地や製造業者の砕石・砕砂を使用していても,「社内規格」は,舗装コンクリートを標準化しているか否かで管理基準が異なります。

砕石・砕砂は,大きな岩石を人工的に破砕しながら粒度調整を行って製造されます。

つまり,製造業者と産地が同じであるならば,製造される砕石は,粒度区分が何であれ,同じ石質の母岩から製造されています。

この性質からアルカリシリカ反応性試験は,ひとつの粒度区分の結果を,他の粒度部分の砕石や砕砂に適用することができます(2009年版)。

不思議なことにアルカリシリカ反応試験は,JIS A 5308:1993年版以前は,「 砕石2005の試験結果を他の粒度区分や砕砂に使用できる 」 と限定されていましたが,2009年度版から合理的に変更されました。

近年,砕石・砕砂のJIS工場が増えてきたような気がします。

生コンJIS工場にとってJISマーク表示の骨材を購入できることは,大変よろこばしいことです。

JISマーク品の砕石・砕砂を購入している生コン工場は,入荷の都度,骨材納入書に JISマークが附されていることを確認する他,月 1回,骨材製造業者の試験成績表で品質を確認するだけでよく,自社で試験することを省略できるからです。

なお, JIS A 5005 は骨材試験成績表の書式を定めていますが,“ 軟らかい石片 ” を記載するよう規定していませんから,舗装コンクリートを標準化している場合は,砕石 JIS工場に試験表を要請する必要があります。

砕石・砕砂を製造する JIS工場によっては,“ 密度1.95g/㎝3 に浮く粒子 ” や “ 有機不純物 ” について第三者試験機関に依頼している場合があります。

登録認証機関の審査官の中に,砕石・砕砂の外観検査として,どのような確認ポイントがあるか力説する方がいたと伺っています。

その審査官曰く,つぎに示す 2つの観点があるとのことです。

① ごみ,泥,有機不純物,その他コンクリートに有害なものを有害量含んでいるかどうか ?

② 薄い石片又は細長い石片を有害量含んでいるかどうか ?

この内容は,JIS A 5005にも記載されています。

しかし,有機不純物が有害量含んでいるかどうかについて,外観で如何に判断すればよいのでしょうか ? <大変疑問です !!!>

“密度1.95g/㎝3 に浮く粒子” や “有機不純物” を試験依頼している砕石・砕砂JIS工場も,この疑問がぬぐいきれなかったため,試験をおこなったのではないかと勝手に考察しています。

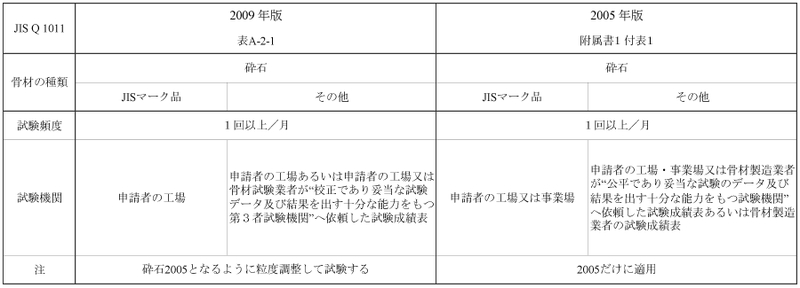

JIS Q 1011 表A.2.1(表2-1参照)で,“ 砕石の粒形判定実積率 ” は,“ 砕石2005となるように粒度調整して試験する ” との注意書きがあります。

JIS Q 1011:2005 や個別審査事項では,“ 2005だけに適用 ” と記載されていました。

このため,関西地区では長い間,粒度区分が 2005 を購入している場合に限って,受入検査で “ 粒形判定実積率 ” を試験すると解釈されていました。

しかし, 2009年版は 2005 に粒度調整して実施するよう規定していますから,2010 や 1505 といった単粒度砕石を購入している場合であっても,受入検査で “ 粒形判定実積率 ” の試験を実施しなければなりません。

この “ 粒形判定実積率 ” については,精密試験は実施しているが,「社内規格」で規定することを忘れている生コン会社が多いとようですので,再度確認してください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

砂・砂利についてや,骨材を混合して使用する場合まで説明したかったのですが,・・・。

あと少しかかりますので,次回に改めて説明します。

===========================================================================================================

関西でもようやく生コン工場に対する立入検査が開始されました。

経済産業局が実施した関西以外の立入検査では,根本的な不祥事から JIS表示停止処分となった生コン会社があり,生コン会社に対する信頼が低下しています。

時代が悪くなりました。

オーバーかもしれませんが,

油断していると立入検査で JISマーク表示停止になるかもしれませんぞ!

by ベトン・ボンド

by ベトン・ボンド